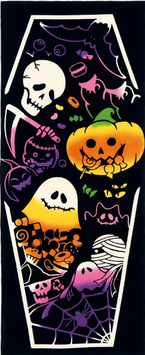

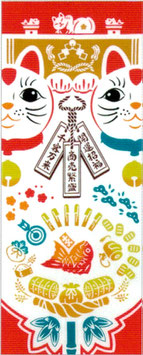

注染手ぬぐい~気音間

注染染めは大阪・堺が有名。

江戸時代初期から続く産地。

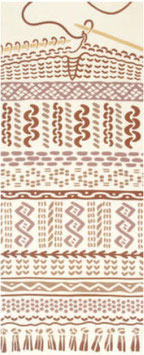

注染という染め方は、染料を注いで染めるところからついた名称。

伊勢型紙を使って、一度にたくさん同じものを染める型染めの1種。

糊を置いて染めない場所を作ることで模様を染めます。

平面上に糊の土手を作り、同一面を何色も使い、20枚~30枚を重ねて一度に染めます。

美しい多色使いでたくさん効率よく染める、手工業の技法。

(具体的に知りたい方、Web検索すると画像つきでたくさん出てきますよ。)

手ぬぐいに使われている晒は、和晒。

使えば使うほどに肌触りが柔らかくなる木綿。

昔は赤ちゃんの柔肌にあてがうおしめとしても使われていた和晒。

注染の手ぬぐいは、染の楽しさや美しさ以外に、実用の頼もしさもあります。

手ぬぐいを常時使っている和食の板前さんに聞いた話ですが、タオルのようなパイル地のふきんよりも、和晒しの方が水気がしっかり拭き取れるし乾きも早いそうです。ステンドグラス作家の知人が言っておりましたが、ガラスを拭いた時に毛羽が残らないのは晒が一番なんだとか。

素敵な色柄に一目惚れでお迎えしたら、飾るだけでなく、汗を拭いたり、包んだり使ってくださいね。

経年変化で色があせてきて、だんだんシミもついていよいよお古になったなら、雑巾や窓拭きに落として、最後まで使っていただけたらと思います。